相続税の申告を行う際に、不動産を相続する多くの方が「小規模宅地等の特例」を活用すると思います。

ただし、計算ロジックは複雑でなかなかご自身で計算することは難しいのではないでしょうか。

「そうぞくん」では、自動計算で最も有利と考えられる方法を用いて小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

土地の分割をわかりやすく入力できる専用画面をご用意していますので本記事で、その入力の流れを具体的に説明します。

これから相続税の申告書を自分で作成しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

※ 特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は対応していません。

※ なお、本記事で紹介する入力画面や計算結果は、あくまで弊社システムによる試算に基づくものです。最終的な申告内容については、必ずご自身で確認の上、申告手続きを行ってください。不安な場合など、必要に応じて専門家へのご相談をご検討ください。

小規模宅地等の特例について

小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)の自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たす場合に評価額を大きく減額できる制度です。たとえば、居住用の宅地であれば最大80%の評価減を受けられるため、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

ただし、適用するには条件があります。誰がその土地を相続するか、相続後も居住を続けるか、事業を継続するかといった点が判断基準になります。そのため、「この土地には特例を使う」「この土地には使わない」という判定を最初に行うことが重要です。

詳細な条件や具体例については別記事にまとめていますので、ここでは「特例の有無によって土地の評価額が変わる」ことを理解しておけば十分です。

参考:国税庁サイト「No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

入力の流れ

ここからは、「そうぞくん」の画面で実際に土地の分割を入力する流れを解説します。大きく4つのステップに分かれています。

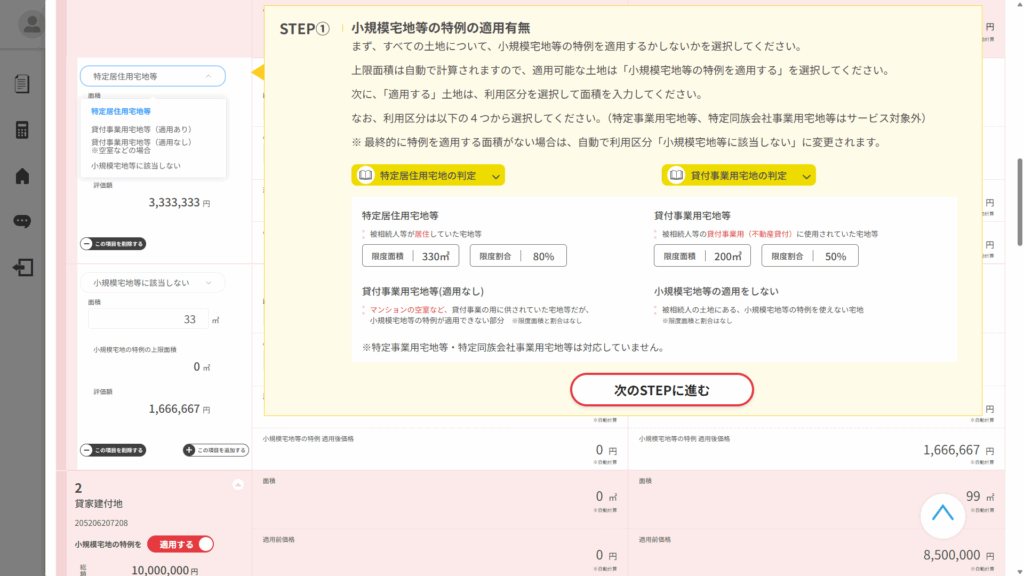

STEP① 小規模宅地等の特例の適用有無

最初のステップでは、すべての土地ごとに「小規模宅地等の特例を適用するか」「適用しないか」を選択します。ここでの選択が後続の入力に影響するため、最初に必ず確認しましょう。

小規模宅地等の特例の適用できるかできないかは、こちらの記事を参考にしてください。

入力画面では、土地ごとに選択肢が表示されているので、適用の有無や面積、利用区分を入力してください。なお、適用可能な面積の上限は自動で計算されるため、複雑な計算を自分でする必要はありません。

STEP② 小規模宅地等の特例を「適用する」土地の分割

特例を「適用する」と選んだ土地については、相続人ごとに小規模宅地等の特例を「適用する」「適用しない」の選択、誰がどの割合で相続するかを入力していきます。

利用区分ごと、相続人ごとに小規模宅地等の特例を適用する上限面積が自動で計算されます。

(手動で編集も可能です)

その結果、減額金額と小規模宅地等の特例適用後価額も自動で計算されます。

例えば、長男が60%、次女が40%を相続すると決めた場合、その比率に応じて自動的に面積や評価額が計算されます。また、画面上部の「自動計算で最も有利と考えられる順番で土地を表示しています」という注意書きのとおり、控除額を最大化し相続人の負担を最小限に抑えるための独自ロジックが組み込まれています。

具体的には、

- 小規模宅地等の特例の適用可能面積・それに対応する減額を自動で計算

- 土地を分割する入力順序も、負担額が最も軽減されるように最適化

といった仕組みです。これにより、相続税の節税効果を最大限に引き出すことが可能になります。

単に入力の手間を省くだけでなく、「どう分ければ一番有利か」をシステムがアシストしてくれるため、安心して分割内容を決めることが可能です。

ここで重要なのは、特例適用後の価格が反映されるため、税額軽減効果を確認しながら分割内容を決められることです。

STEP③ 小規模宅地等の特例を「適用しない」土地の分割

特例を適用しない土地についても、誰がどのように相続するかを入力する必要があります。こちらも同じく表形式で相続人ごとに分割割合を設定します。

また、画面上では「均等分割」ボタンが表示されており、ワンクリックで相続人全員に均等に割り振ることも可能です。複数の土地がある場合には、作業効率が大幅に上がります。

STEP④ 内容確認

すべての土地の分割入力が完了すると、最後に内容確認のステップが表示されます。ここでは、相続人ごとに取得する面積や評価額が一覧化され、特例の適用後と適用前の金額も併せて確認できます。

もし入力漏れがある場合には、「土地の分割入力が未完了です」とアラートが表示され、該当する箇所までスクロールして修正できる仕組みになっています。これにより、申告書作成の最終段階で誤りや漏れが残る心配がありません。

まとめ

土地の分割は相続税申告において最も複雑で、かつ相続人間のトラブルが発生しやすい部分です。しかし、「そうぞくん」の入力画面を活用すれば、

- 自動計算やエラーチェックによりミスを防げる

- 例の有無により影響をシミュレーションしながら進めることができる

- 税務上、最も有利と考えられるアシスト機能がある

- 相続人ごとの分割割合を直感的に入力できる

といったメリットがあります。

相続税の計算に不安がある方でも、画面の指示に従って入力を進めるだけで、申告書作成の大きなハードルを乗り越えられるはずです。遺言や相続人同士の話し合いを前提にしながら、システムのサポートを活用して効率的に作業を進めていきましょう。

最後に、本サービスにおける計算や最適化はすべて弊社独自の試算ロジックに基づいています。そのため、表示される金額や作成された申告書の内容について、弊社はその正確性や適法性を保証するものではなく、一切の責任を負いかねます。最終的な判断や提出は、利用者ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。

もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。

是非、ご利用ください。