相続税の申告は、多くの人にとって一生に一度経験するかどうかの出来事です。そのため「何から手をつければよいのか」「どんな書類を準備すればよいのか」と不安を抱く方も少なくありません。さらに、申告期限は被相続人が亡くなってから10か月以内と決まっており、慌ただしく対応しなければならない現実があります。

この記事では

・相続税申告書作成サービス「そうぞくん」に登録するか悩んでいる

・相続税申告書を自分で作りたいが、流れがよくわからない

・税理士に高額な費用を払って依頼するほどの相続財産はないが、相続税申告をしなくてはいけない

といった方に向けて、相続税申告書作成サービス「そうぞくん」の利用方法をわかりやすく解説します!

「そうぞくん」とは?

そうぞくんは、「無料で」「未経験者でも簡単に」「質問に答えていくだけで」相続税申告書を作成することができるサービスです。

申告書の作成のほか、相続シミュレーション、専門家への相談など機能も充実しております。

サービスへのご登録を迷われている方がこちらの記事を読んで、申告書作成までの流れをイメージできるようになれば幸いです。

登録方法

上述のとおり、そうぞくんは無料でご登録・ご利用いただけます。

メールアドレスなど簡単な情報を登録してご利用いただけるので、是非試してみてください。

※以下の画像をクリックして登録画面に移動できます。

全体の流れ

ユーザー登録をした後は、以下の流れに沿って入力を進めていきます。

- STEP 1 前提質問

- STEP 2 財産 債務の洗い出し

- STEP 3 スケジュール

- STEP 4 必要書類一覧

- STEP 5 財産 債務の金額入力

- STEP 6 財産を相続人で分割

- STEP 7 その他申告に必要な情報入力

- STEP 8 相続税額の確認

- STEP 9 申告書ダウンロードと 申告・納税

「前提質問」「財産 債務の洗い出し」では、相続に関わる方の情報や種別ごとの財産の有無を確認します。

それらの情報を元に表示される「スケジュール」「必要書類一覧」から、今後の流れや必要な書類を確認しましょう。

次に、相続財産の種別ごとにその金額を入力していきます。被相続人に債務があった場合にも入力が必要なので、「財産 債務の金額入力」では漏れがないように注意しましょう。

財産情報が全て入力できたら、続いて「財産を相続人で分割」のステップです。この画面で、財産を相続人でいくらずつ分けるかを確定させます。

ここまで来たら、あと少しです。既に相続税額の計算はほとんど完了しています。

次のステップ「その他申告に必要な情報入力」では、主に相続税の控除が適用される場合について入力をします。ここで正しい情報を入力することで、相続税額が大幅に軽減されることもあります。

これまでの入力が終わると、最終的な納税額が算出され「相続税額の確認」画面に表示されます。この画面で金額を確認し、次の「申告書ダウンロードと申告・納税」で出来上がった申告書のPDFをダウンロードしましょう!

登録から申告書が出来上がるまで、全体はこのような流れになっています。次の章では、それぞれのステップについて解説します。

【注意】以下に該当する方は「そうぞくん」でのサポート対象外となっております。

・申告期限までに遺産分割協議が完了しない方

・相続税が還付になる方

・相続税の納税猶予、物納及び延納を行う予定の方

・孫養子等の二重相続資格者がいる場合

・亡くなった方が外国籍の場合

・相続欠格・排除の方が相続人のなかにいる

・一親等の血族及び配偶者以外の方が教育、結婚、子育て資金の管理残額を相続または遺贈で取得したとみなされる場合

・相続時精算課税の適用を受けた受贈者が先に亡くなった場合

・過去の相続税申告で未成年者控除を1回でも適用した方

・過去の相続税申告で障害者控除を2回以上適用した方

・相次相続控除を2回以上適用したい場合

※サービス対象外かわからない場合には、お気軽にお問い合わせください。

各ステップの解説

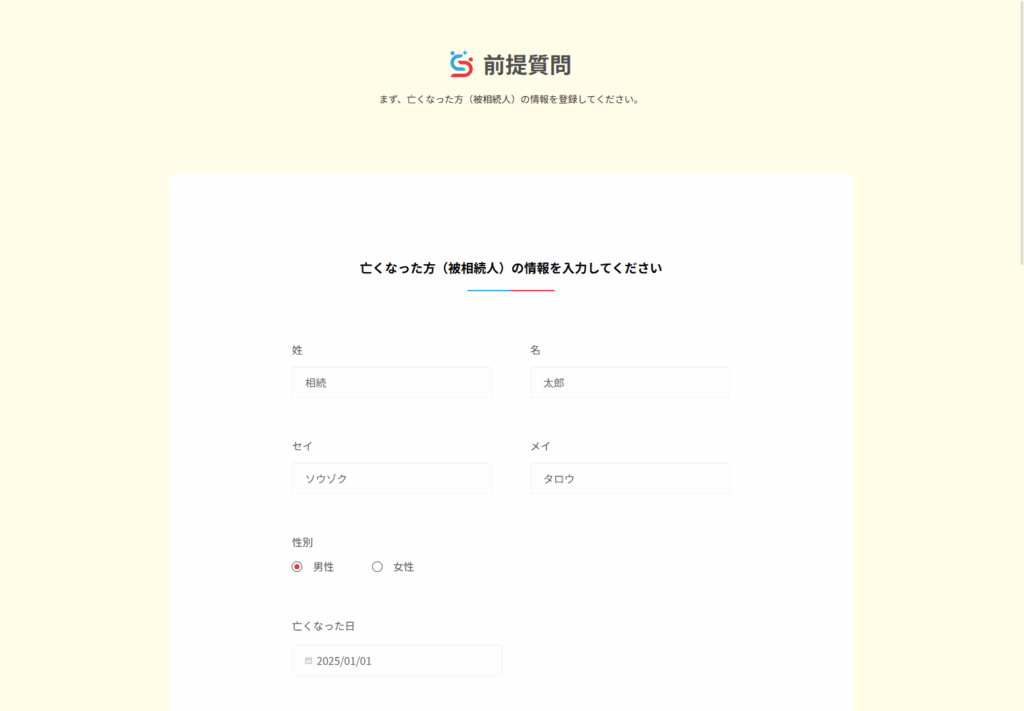

STEP 1 前提質問

ユーザー登録後一番に行うのは、相続税計算に必要な基本情報の入力です。このステップの項目は大きく以下の4つに分かれています。

- 亡くなった方(被相続人)

- 財産を受ける方

- 遺産分割に関して

- 準確定申告に関して

亡くなった方(被相続人)

申告書作成に必要な被相続人の情報(氏名、亡くなった日、生年月日、住所など)を入力します。

財産を受ける方

申告書作成に必要な相続人の情報(氏名、被相続人との続柄、相続放棄の有無、生年月日、住所など)を入力します。

この項目には最初から、登録したユーザーの情報が仮で入っています。ただ、相続人の情報としては不足しているので編集ボタン(※)を押して追加入力をしましょう。

相続人は最大6人まで登録可能です。相続人が複数人いる場合は、「未登録」となっている項目の登録ボタンから追加してください。

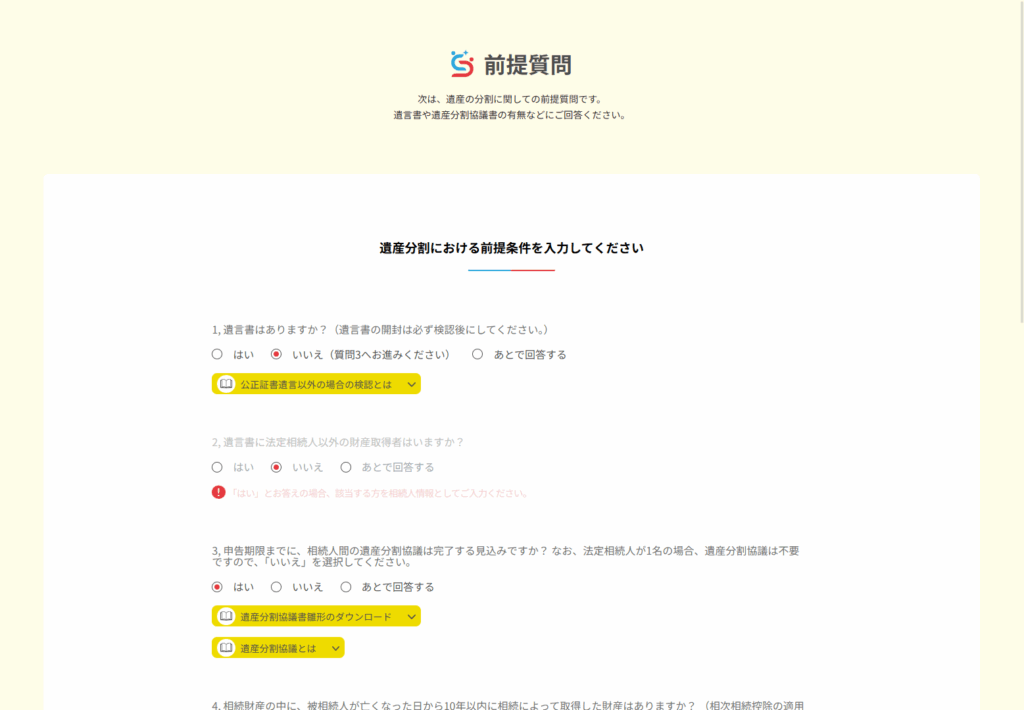

遺産分割に関して

遺言書の有無や遺産分割協議の進行状況、過去の相続情報などを入力します。

「はい」「いいえ」で答えられる質問がいくつか出てきます。「あとで回答する」を選択して入力完了ボタンから一時的に保存することも可能ですが、回答はそれ以降のステップにも影響するので入力を完了させてから次のステップに行きましょう。

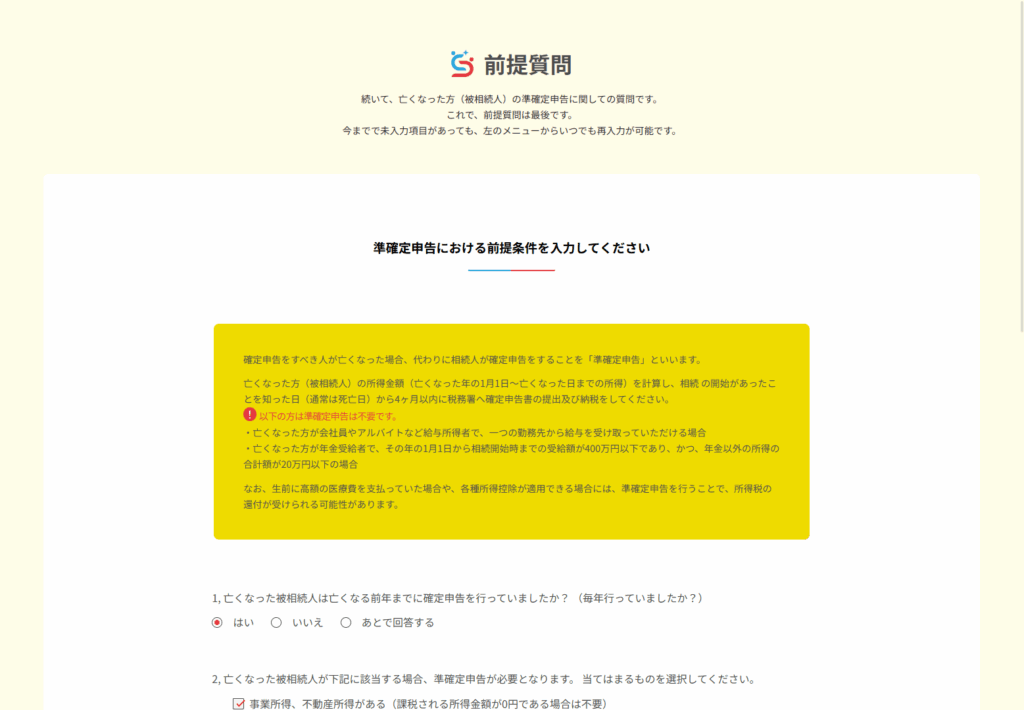

準確定申告に関して

被相続人の生前の確定申告や、特定の条件で必要となる準確定申告という手続きについて、必要な情報を入力します。

こちらの項目は「はい」「いいえ」で回答する質問と、該当の項目にチェックを入れる質問があります。こちらも回答はそれ以降のステップにも影響するので入力を完了させてから次のステップに行きましょう。

これらの基本情報が入力出来たら、「前提質問の入力を完了する」ボタンを押して、ステップ2に進みます。

以降のステップでも、それぞれの入力画面の下にある完了ボタンを押すことで入力情報が保存されます。

入力した情報が消えてしまうとやり直しになるため、完了ボタンを押すことは忘れないようにしましょう。

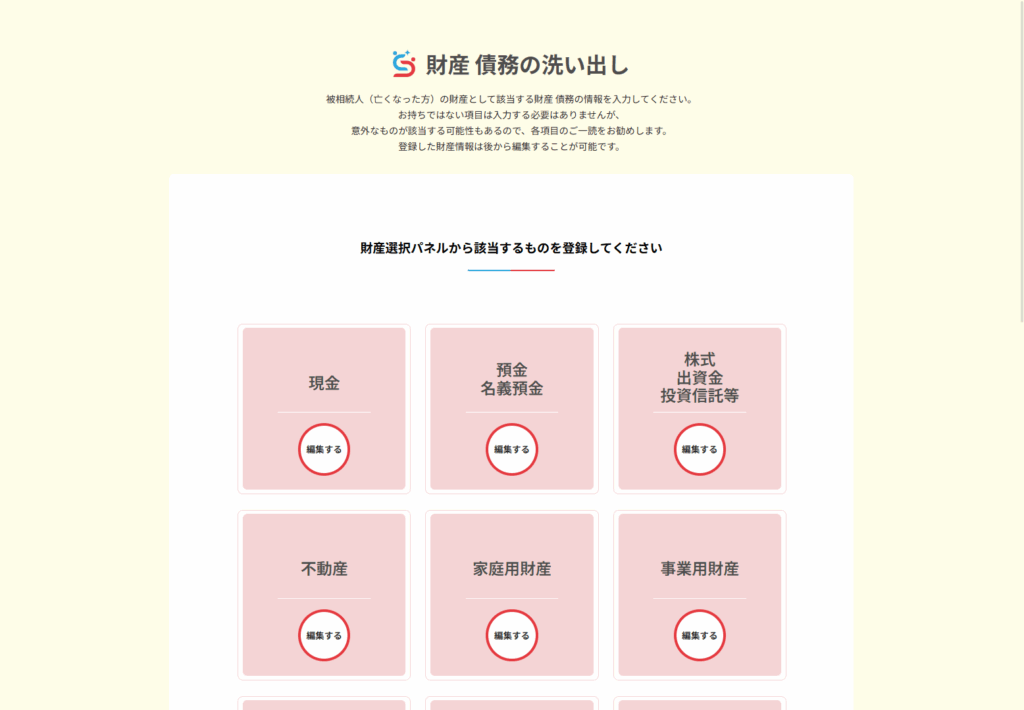

STEP 2 財産 債務の洗い出し

前提質問を回答したあとは、種別ごとに相続財産の有無を洗い出します。

こちらのステップは「STEP 5 財産 債務の金額入力」での入力に影響します。

相続財産の取りこぼしを無くすためのリマインドにもなるため、全ての項目に回答してください。

STEP 3 スケジュール

これまでのステップの入力内容に基づき、ユーザー専用に手続きのスケジュールが作成されます。

記載の期日を参考に手続きを進め、完了したらチェックマークを入れていきましょう。

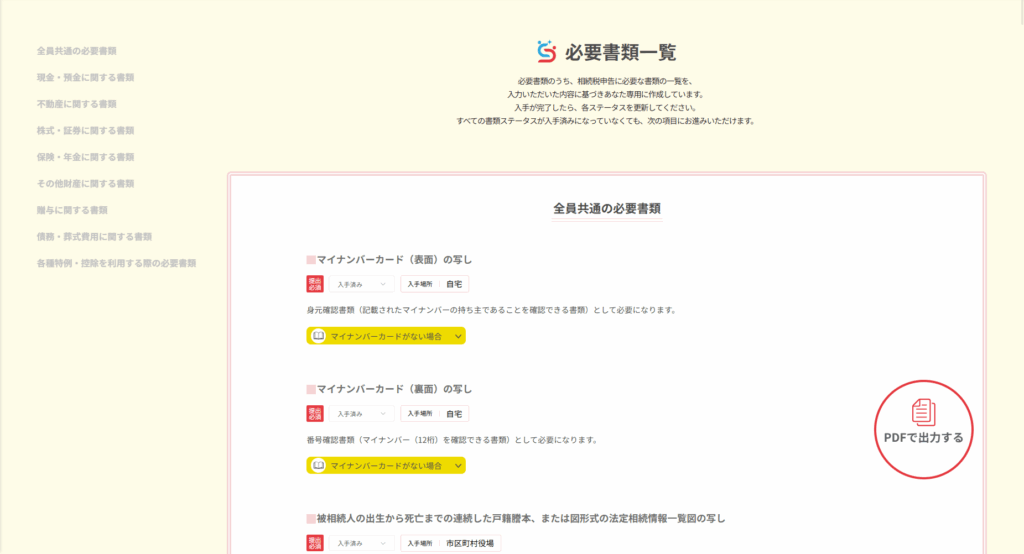

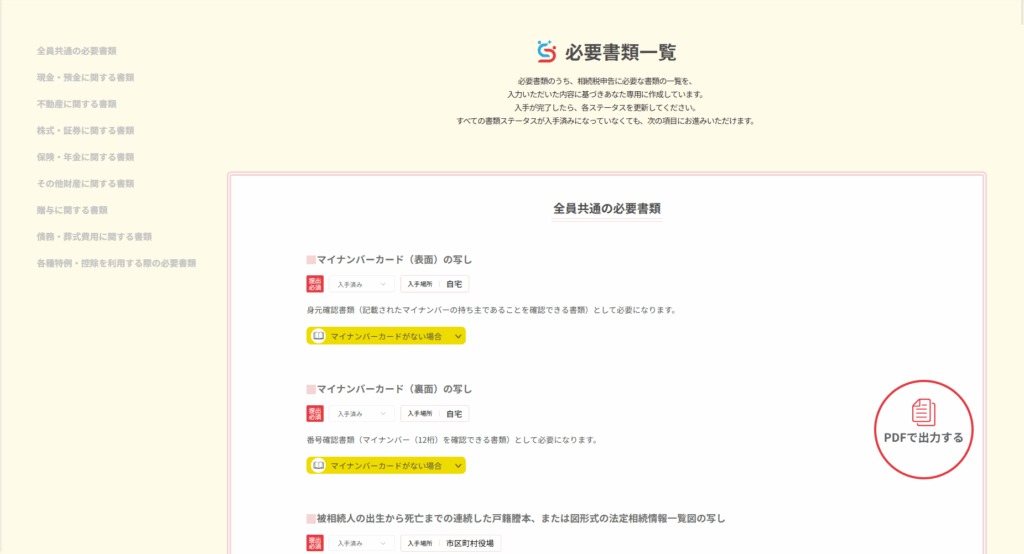

STEP 4 必要書類一覧

先ほどのステップではスケジュールを基準に必要な手続きをまとめましたが、こちらのステップでは財産の種類などに対応する必要書類をまとめています。

ページ内の項目は以下のとおりです。

- 全員共通の必要書類

- 現金・預金に関する書類

- 不動産に関する書類

- 株式・証券に関する書類

- 保険・年金に関する書類

- その他財産に関する書類

- 贈与に関する書類

- 債務・葬式費用に関する書類

- 各種特例・控除を利用する際の必要書類

スケジュールに記載されている書類と重複はありますが、こちらの項目では書類の入手場所や注意事項を確認したり、入手状況を記録したりすることができます。

「STEP 3 スケジュール」と併せてご活用ください。

STEP 5 財産 債務の金額入力

「STEP 2 財産 債務の洗い出し」で入力いただいた内容に基づき、財産金額登録パネルが表示されます。

各項目の財産 債務の金額を登録してください。

登録には詳細な質問をお伺いしますので、「登録する」ボタンより各項目の質問ページに移動して入力してください。

例えば、「預金 名義預金」の入力の際には下のような入力画面になります。

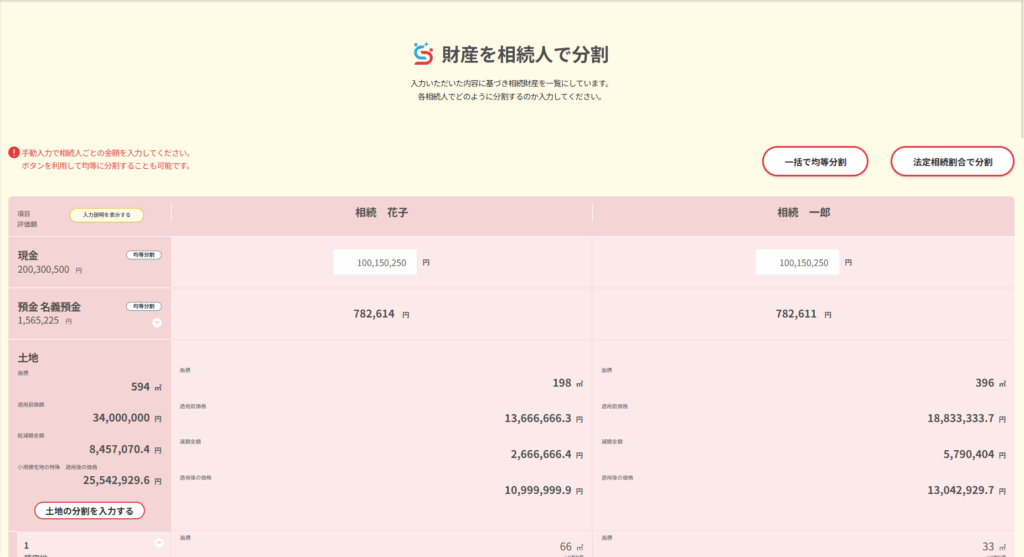

STEP 6 財産を相続人で分割

前ステップで入力いただいた財産金額を相続人それぞれがいくらずつ分割するか、こちらの画面で入力します。

「一括で均等分割」や「法定相続割合で分割」のボタンを押すことで、一つ一つ金額を入力しなくても分割された金額が自動入力されます。

ただし「代償財産」に該当するものがある場合は、別途合計金額が0円になるように各相続人の金額を入力いただきます。

土地の分割に関しては金額以外の情報も必要なため、「土地の分割を入力する」ボタンからのご入力をお願いしております。

土地の入力は「小規模宅地等の特例」という制度にも関係します。土地分割画面の入力方法については別の記事にまとめておりますので、ぜひ参考にしてください。

<土地分割画面の説明記事(247)URL>

https://souzokun.com/blog/?p=2399

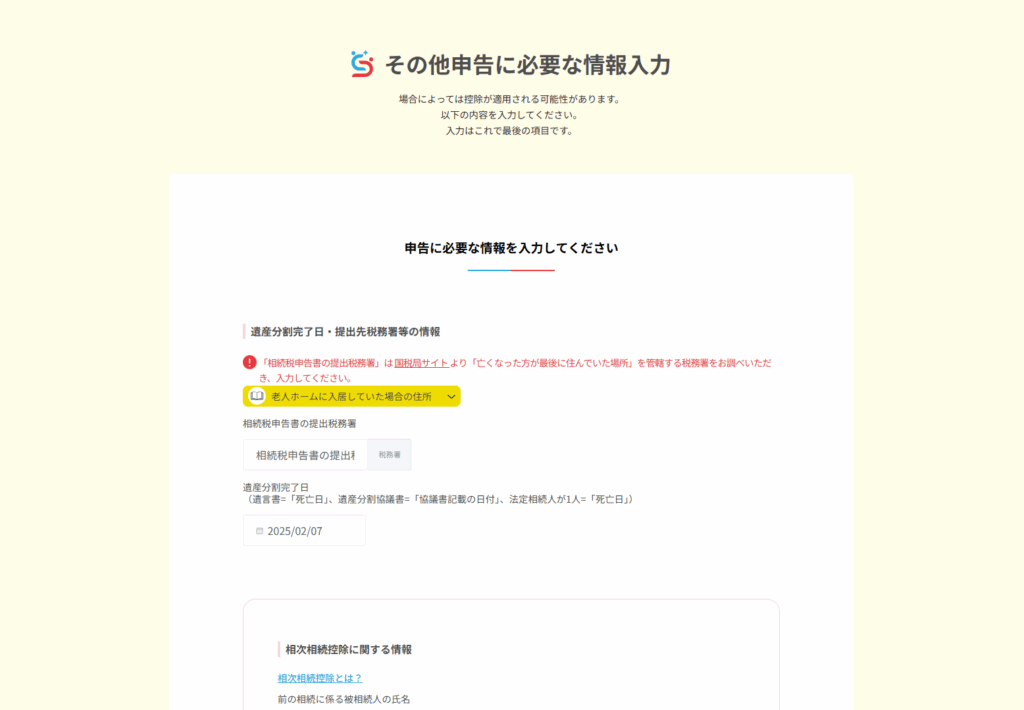

STEP 7 その他申告に必要な情報入力

こちらがご入力いただく最後のステップです。

それまでの入力内容に従って、以下の項目の中から適用される可能性のある控除などが表示されます。

- 遺産分割完了日・提出先税務署等の情報

- 相次相続控除に関する情報

- 相続開始前3年以内に受けた贈与(暦年贈与)に関する情報

- 相続時精算課税に関する情報(住宅資金特別控除の特例含む)

- 死亡保険金に関する情報

- 退職金に関する情報(確定拠出年金含む)

- 寄附金に関する情報

控除を適用する場合は、該当項目への入力をしてください。

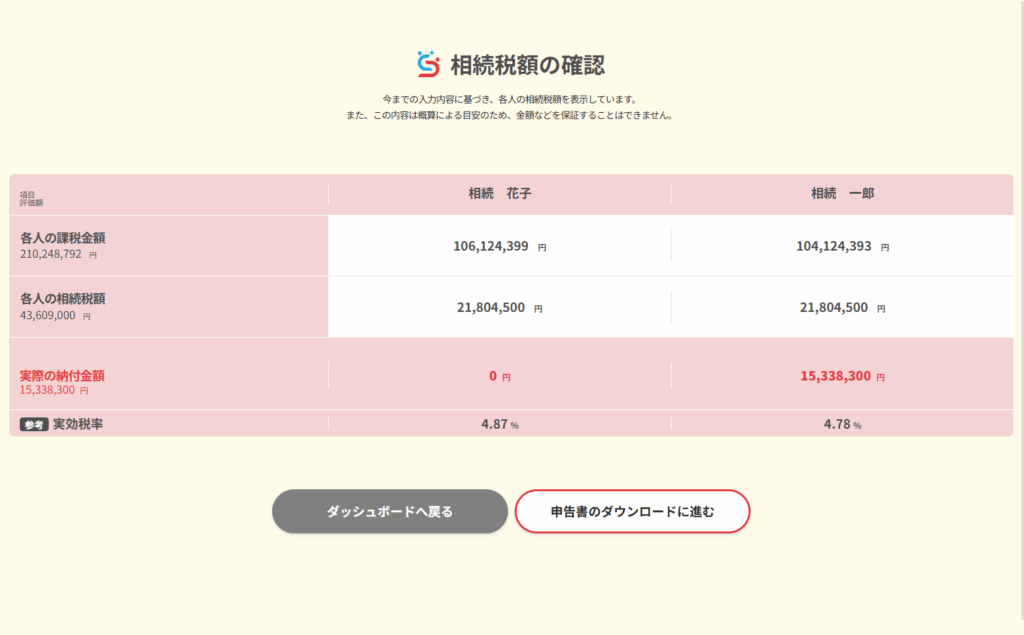

STEP 8 相続税額の確認

それまでの入力内容に基づき、各人の相続税額を表示しています。

また、この内容は概算による目安のため、金額などを保証することはできません。

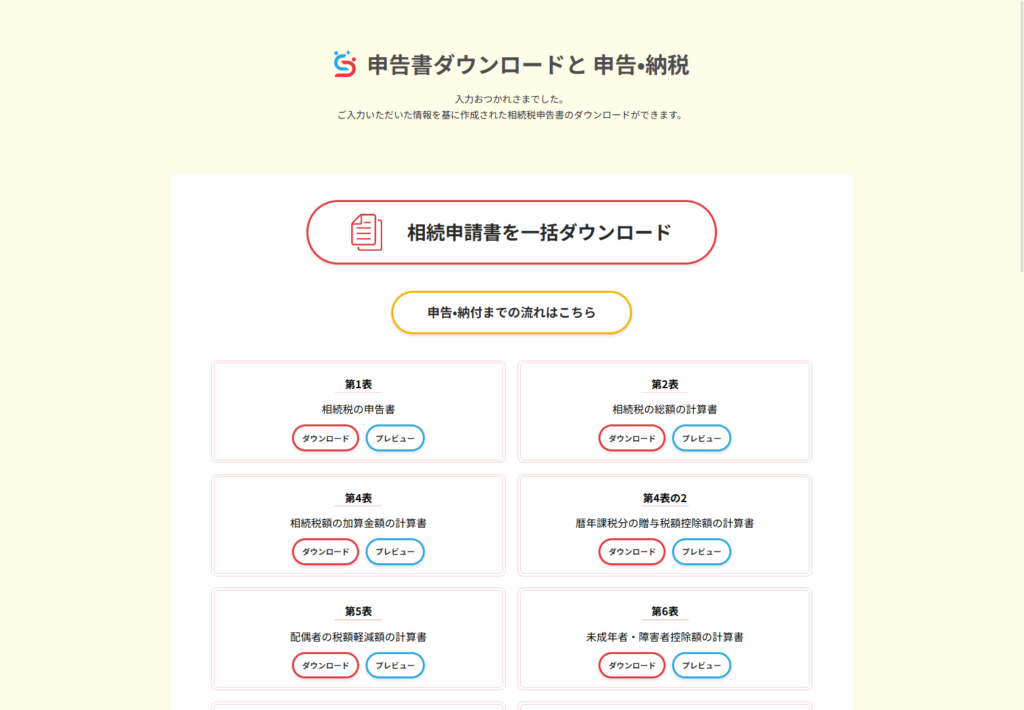

STEP 9 申告書ダウンロードと 申告・納税

ご入力いただいた情報を元に作成された相続税申告書のダウンロードができます。

申告書を確認して問題がなければ、あとは提出です!

この画面で「申告・納付までの流れはこちら」を押して進むと全ての入力が確定し、入力内容の編集ができなくなります。

こちらのボタンを押す前に入力内容を改めて確認し、申告書をダウンロードして間違いがないかチェックしましょう。

申告書を税務署に提出

申告書の内容がチェック出来たら、それらを提出する必要があります。

提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められており、期限を過ぎると加算税や延滞税が課されるため注意が必要です。

提出方法は、税務署窓口に直接持参するか、郵送、またはe-Taxによる電子申告が可能です。窓口提出の場合は控えに受付印をもらって保管しておくと安心です。

併せて納税も行う必要があります。原則として申告期限までに金銭で一括納付しますが、資金準備が難しい場合は延納や物納の制度を利用できる場合もあります。こうした流れを踏むことで、相続税申告は正式に受理され、手続きが完了します。

参考:国税庁サイト「申告書の提出方法」

まとめ

相続税申告は、財産の把握や分割内容の決定、税額計算、書類準備、そして税務署への提出と、いくつものステップを踏む必要があります。期限は10か月と限られているため、手続きの途中で迷ってしまうと、あっという間に時間が過ぎてしまうことも少なくありません。

無料で、知識がなくても使える「そうぞくん」で、申告書の作成に是非チャレンジしてみてください!

また、「そうぞくん」にはより簡易的に相続税額をシミュレーションできるサービスも用意されています。事前に大まかな納税額を把握することで、資金準備や今後の手続きをスムーズに進めることができます。まずはシミュレーションから始めて、自分のケースに当てはめてみると安心です。