相続税申告とは?

相続税申告とは、基礎控除額を超える遺産を相続した相続人や受遺者が行う納税手続きのことです。

相続税申告が必要な人

被相続人から相続などによって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

そのため、財産が基礎控除額を超えなければ、申告をする必要はありません。

基礎控除額の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

基礎控除額についてはこちらの記事を参考にしてください。

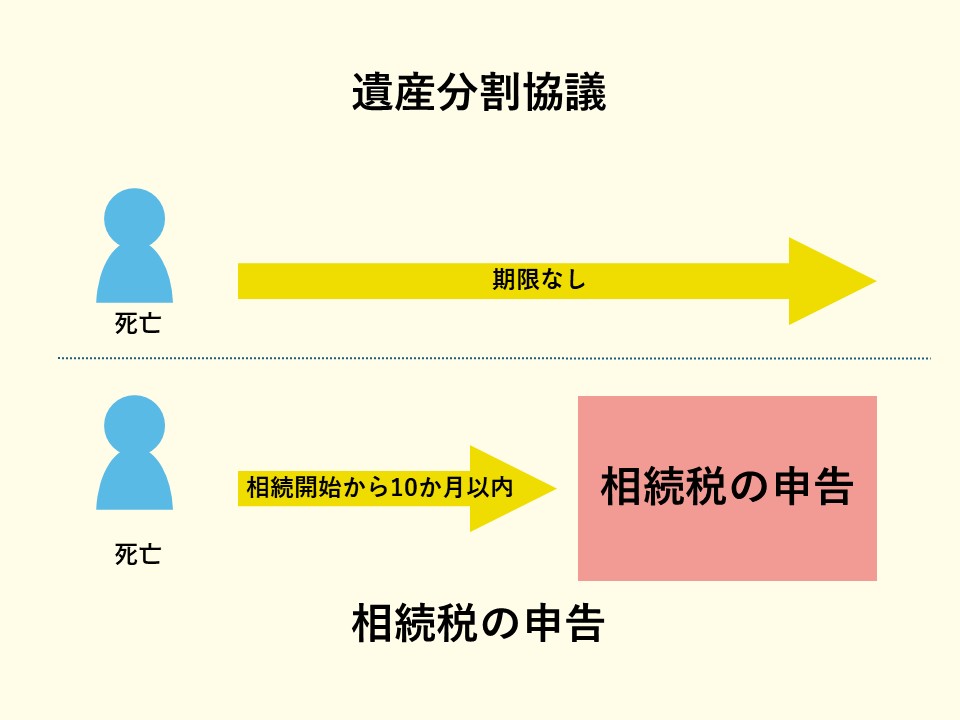

相続税申告の期限

相続税申告の期限は、被相続人が亡くなった日(相続の開始があったことを知った日)の翌日から10か月以内です。この期間内に申告と納税を行わないと、加算税や延滞税が発生するため注意が必要です。

期限内の申告が難しい場合は、早めに専門家に相談しましょう。

相続税申告の提出先

相続税申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人や受遺者の住所地ではない点に注意してください。

具体的な管轄税務署については、国税庁の公式ウェブサイトで検索可能です。郵便番号や住所を入力すると該当する税務署が表示されます。

相続税申告は自分でできるのか?

結論としては、相続税申告は自分で行うことが可能です。

国税庁の公式サイトには相続税申告の概要や手続き方法が掲載されており、手順に従って進めれば、自力で申告を完了することができます。

ただし、申告の内容や相続財産の種類によっては、専門的な知識が必要となる場合があります。

実際、自分で相続税申告を行っている人はどれくらい?

相続税申告は自分で行うことが可能ですが、実際に自力で申告している人は少数派です。

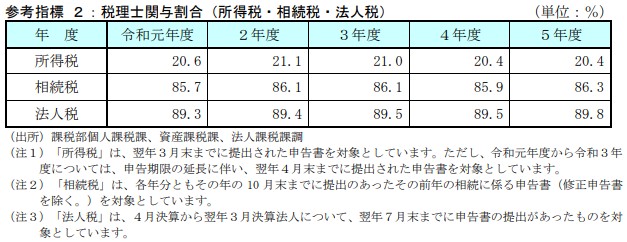

国税庁のデータによると、令和5年度の税理士関与割合は86.3%の人が税理士に相続税の申告を依頼しています。

(出典:財務省「国税庁実績評価書」https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2023/evaluation/202410ntahyoka.pdf)

相続税申告には、未上場株式や土地の相続税評価額の計算など、専門的な知識が求められる場合があります。また、作業には相当な時間と労力がかかるため、負担が大きいと感じる人も多いようです。

自分で相続税申告したいときにはどうすればいい?

相続税申告書作成サービス「そうぞくん」では、無料で簡単に申告書の作成が可能です。

入力フォームに沿ってわかりやすい質問に必要な情報(被相続人・相続人・相続財産等の情報)を入力するだけで、知識がなくても簡単に相続税申告書を作成することができます。出力された申告書はプリントアウトして税務署に提出可能です。

必要に応じて、税理士や弁護士、司法書士、不動産鑑定士に相談も可能です。

税理士に相続税申告を依頼した方が望ましい3つのケース

相続税申告は自分で行うことも可能ですが、以下のケースに該当する場合は、税理士への依頼も検討しましょう。

多忙で時間がない、もしくは高い税理士報酬でも惜しまない方

相続税申告には資料の準備から申告書の作成まで時間を要します。多忙の方は専門家へ丸投げした方がいいでしょう。

また、税理士報酬の金額は最低でも数十万円からになるので、報酬負担に問題がない方は専門家へ依頼しましょう。

多額の不動産・非上場株式が遺産に含まれる場合

相続財産に複雑な不動産や非上場株式が含まれる場合、その評価額の算出方法が複雑な場合があります。特に、土地の形状や立地、利用状況による評価の違いなど専門的な知識が必要な場合があります。もし誤った評価をしてしまうと、納税額が増えたり、過少申告による追徴課税のリスクが生じるため、心配な方は税理士に相談するのが安心でしょう。

複雑な事情がある場合

以下のようなケースでは、専門家へ相談することをおすすめします。

例:

・相続税の納税猶予、物納及び延納を行う予定の方

・孫養子等の二重相続資格者がいる場合

・修正申告書の作成の場合

・申告期限までに遺産分割協議が完了しない方

・相続時精算課税の適用を受けた受贈者が先に亡くなった場合

・海外に多額の財産がある

おわりに:まずは「そうぞくん」を無料で試してみてください

相続税の申告書は自分で作成することができます。

専門家への報酬も安くはありません。

まずは無料のサービスで自分で申告できるか検討してはいかがでしょうか。

そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。

https://souzokun.com/

もし不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。是非、ご利用ください。