そうぞくんでは無料で相続税申告書まで作成できますが、相続税を支払う際に、納付書を自分で用意する必要があります。しかし、納付書はどこで入手できるのでしょうか?

本記事では、相続税の納付書の取得方法、正しい記入方法、納税方法について解説します。これを読めば、相続税の納付手続きをスムーズに進めることができるようになるので参考にしてください。

相続税の納付書は自分で入手する

親や配偶者が亡くなり相続が発生すると、相続税の申告が必要になります。固定資産税の納付書などは自動的に郵送されますが、相続税の納付書は自宅には送られてきません。

そのため、相続税を納める人が自ら納付書を入手し、記入や手続きを行う必要があります。

どこで入手できる?

相続税の納付書は、最寄りの税務署で受け取ることができます。全国どこの税務署でも窓口で依頼すれば、必要な枚数を発行してもらえます。

その際、以下の情報を窓口で伝えるとスムーズです。

・相続税の納付書が必要であること

・管轄の税務署名

・コンビニでの納付を希望する場合はその旨

相続税の申告を終えていても、納付書を入手し忘れると納期限を過ぎてしまう可能性があります。早めに税務署で受け取るようにしましょう。

何枚必要?

納税者1人につき1枚の納付書が必要です。相続人が複数いる場合は、まとめて取得することも可能です。

また、納付書を取りに何度も税務署に行くのは手間がかかるため、書き間違えたときに備えて予備の納付書ももらっておくことをおすすめします。

相続税の納付書の書き方

納付書を受け取ったら、必要事項を自分で記入する必要があります。

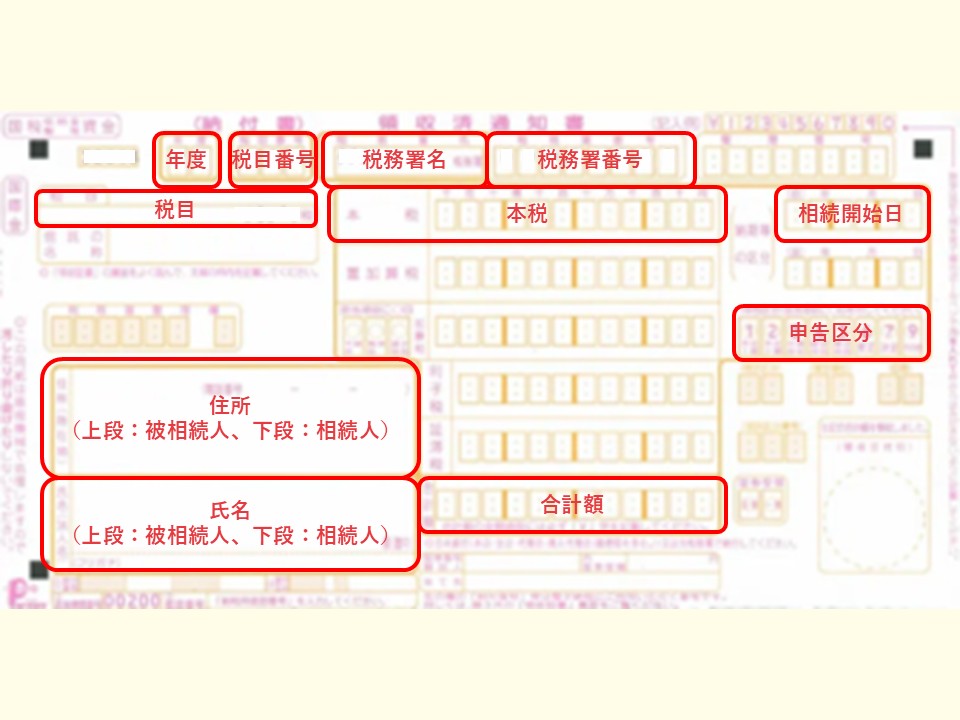

年度

納付する会計年度を記入します。日本の会計年度は4月1日~翌年3月31日です。

例えば、被相続人が令和7年1月1日に亡くなり、その年度内である3月31日までに納付する場合、年度は「令和6年」となるため、「06」と記入します。

税目番号

税目番号は税金の種類を示します。

相続税の場合は「050」と記入します。

税務署名・税務署番号

被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する税務署の名称を記入します。

税務署が分からない場合は、国税庁のホームページで住所や郵便番号を入力して検索できます。

また、税務署番号は管轄の税務署または国税庁相談センターで確認できます。

税務署で納付書を受け取った場合、すでに税務署名が記載されていることがあるため、その場合は記入不要です。

本税

相続税の税額を記入します。

相続税の申告書に記載されている「申告期限までに納付すべき税額」と同じ金額を記入しましょう。

合計額

本税と同じ金額を記入します。

記入する際、金額の左側に「¥」マークを付ける必要があるため、忘れずに記入しましょう。

納期等の区分

相続開始日(被相続人が亡くなった日)を記入します。

例:令和7年1月1日→「07・01・01」と記入

また、申告区分には「確定申告」の「4」を○で囲みます(期限内申告の場合)。

住所・電話番号

住所は2段に分けて記入します。

上段:被相続人の最後の住所

下段:相続人の現住所と電話番号

この記載により、誰の相続財産に対する税金なのかを明確にします。

電話番号は携帯電話でも可ですが、日中連絡がつく番号を記入しましょう。

氏名

氏名欄も2段に分けて記入します。

上段:被相続人の氏名

下段:相続人の氏名

相続人の氏名にはフリガナが必要です。これは金融機関が処理しやすくするための措置です。

税目

税目欄には「相続」と記入します。

漢字・カタカナどちらでもよく、すでに印字されている場合は記入不要です。

相続税の納付方法

相続税の納付方法には複数の選択肢があります。自分に合った方法で、期限内に納めるようにしましょう。

金融機関での納付

銀行、信用金庫、郵便局などほとんどの金融機関の窓口で、納付書と現金を持参すれば支払うことができます。

振込手数料は不要

ATMでは支払い不可(窓口での対応のみ)

納付時に領収書が発行される

金融機関によっては対応していない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

税務署窓口での納付

納税先の税務署の窓口でも支払うことができます。

手続きに不明点がある場合、その場で確認できる

現金のみ対応

窓口が開いている時間内に限られる

ただし、納付先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になるため、自宅から遠い場合は不便かもしれません。利便性を考えると、インターネットや金融機関での納付も検討するとよいでしょう。

クレジットカードでの納付

平成29年から、インターネット上で「国税クレジットカードお支払サイト」を利用して納付できるようになりました。

納付書が不要で、税務署や金融機関に行く手間が省ける

1回の納付上限は1,000万円未満

決済手数料がかかる

領収書の発行はなし

納付には事前にサイトでの登録手続きが必要です。忙しい方には便利ですが、領収書が発行されない点に注意しましょう。

コンビニでの納付

コンビニでも相続税を納付できますが、税務署で発行されたバーコード付きの納付書が必要です。納付書を受け取る際に、コンビニ納付を希望する旨を税務署窓口で伝えましょう。

納付額30万円以内の場合のみ対応

領収書の発行はなし(払込受領証が発行される)

納税額が30万円を超える場合は、別の方法で納付する必要があります。

相続税納付の注意点

相続税をスムーズに納めるためには、納付方法を選ぶだけでなく、以下の注意点も押さえておく必要があります。

期限内に手続きをする

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と決められています。

この期限を過ぎると、延滞税が加算される可能性があるため、早めに準備を進めましょう。特に、納付書の入手や手続きには時間がかかることもあるため、余裕を持った対応を心がけることが大切です。

肩代わりすると贈与とみなされる

相続税は各相続人が自分の税額を支払うことが原則です。

ただし、相続人の中に支払いが困難な人がいる場合、一時的にほかの相続人が立て替えることは可能です。ただし、立て替えた分を後で精算しないまま負担し続けると、贈与とみなされ、贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

支払えないときは、延納・物納を検討する

相続税の納税額が高額になり、一括での支払いが難しい場合は、以下の方法を検討できます。

延納:納税を分割払いし、納付期限を延ばす

物納:不動産などの資産で納税する

物納は適用条件が厳しく、基本的には延納が優先されるため、まずは延納を検討し、それでも難しい場合は物納について専門家に相談するのがおすすめです。

おわりに:納付書は相続人が自ら準備しよう

相続税の納付書は税務署で入手する必要があること、また各項目の記入方法、納付方法について解説しました。

相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税が発生するため、早めに準備を進めましょう。

もし税額が大きく、一括納付が難しい場合は、要件を満たせば延納(分割払い)も可能です。

いずれにしても申告後、余裕を持って納付書を取得し、正しく記入し、期限内に納税を済ませるようにしましょう。

そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。

もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。

是非、ご利用ください。