令和元年10月1日から、相続税の申告がe-Taxでも可能になりました。本記事では、e-Taxによる相続税申告の手順やメリット、従来の手書き申告との違いについて解説します。

相続税の電子申告はいつから可能になったのか

令和元年10月1日(火)から、「相続税申告書」や「配偶者の税額軽減額の計算書」などの書類を、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を通じて提出できるようになりました。

相続税の申告において、e-Taxで対応できる内容は次の3点です。

- 相続税申告書の作成

- 相続税申告書および添付書類の電子送信

- ダイレクト納付による電子納税

参考:国税庁サイト「相続税e-Tax特設サイト」

e-Taxを使って相続税を申告するメリットとは

e-Taxを利用した相続税申告には、以下のような利点があります。

- いつでも申告が可能

- 申告データの管理がしやすい

- 納税手続きもスムーズにできる

いつでも申告できる

e-Taxを利用すれば、税務署の開庁時間に関係なく、24時間いつでも申告できます。窓口に直接持参したり、書類を郵送する必要がないため、時間や手間を省くことが可能です。

書類の管理がしやすい

e-Taxでは、提出した書類のデータを自分のアカウント上で管理できます。IDとパスワードを使えば内容の確認が可能で、アカウントを共有すれば、相続人同士で申告内容を確認し合うこともできます。

納税も一連の流れで可能

申告だけでなく、相続税の納税手続きもe-Taxから行うことができ、申告と納税を一度に済ませることができます。

なお、相続税申告は内容が複雑であるため、自力での対応が難しいケースもあります。

特に、不動産が相続財産に含まれる場合には、税理士の対応によって納税額に大きい差が生じる可能性もあります。土地の相続や共有、小規模宅地の特例が関わる方、過去10年以内に他の相続があった方などは、相続税を専門とする税理士への依頼も検討しても良いでしょう。

そうぞくんでは、初心者でもわかりやすく質問に回答すれば相続税の申告書が完成します。まずはお試しください。不明点などあれば、専門家へ相談も可能です。

e-Taxで相続税申告する際の注意点

e-Taxを使って相続税の申告を行う場合、以下の5点に注意する必要があります。

専用の申告ソフトを使用する

相続税の申告は、確定申告用の「e-TaxソフトWEB版」や「確定申告書等作成コーナー」では対応していません。相続税申告専用のe-Taxソフト(e-Taxのホームページからダウンロード可能)または、相続税に対応した市販の税務会計ソフトを利用する必要があります。

相続人のマイナンバーが必要

e-Taxによる申告には、申告する相続人全員の利用者識別番号(マイナンバー)が必要です。相続人が複数いる場合は、それぞれの番号を用意しておきましょう。

提出先税務署を間違えない

相続税申告書の提出先は、被相続人(亡くなった方)の死亡時点の住所を管轄する税務署です。申告者(相続人)の住所を管轄する税務署ではありませんので、提出先を選ぶ際は注意してください。どの税務署が該当するかは、国税庁の「税務署の所在地検索」を使って確認できます。

添付ファイルの容量制限がある

相続税申告では、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類をデータで提出できます。ただし、添付できる画像データは、申告書を除いて最大136ファイル、合計14.0MBまでに制限されています。

ソフトとWEB版の違いを理解しておく

「e-Taxソフト」はパソコンにインストールして使うもので、入力形式に沿って申告書類を作成できます。ただし自動で税額を計算してくれる機能はないため、金額の入力は自身で行う必要があります。

一方、「e-TaxソフトWEB版」は、Webブラウザから使用できる簡易版ですが、機能には制限があります。相続税申告には対応していないため、利用前に目的に合ったソフトを確認しておきましょう。

e-Taxを使った相続税申告の手順

e-Taxを使って相続税を申告するためには、以下のような流れで作業を進めていきます。

- e-Taxを利用するための事前準備

- e-Taxソフトをダウンロード

- ソフトのインストール

- 「追加インストール」を実行

- マイナンバーカードまたは利用者識別番号の登録

- 申告書データの作成

- 作成するデータの種類を選択

- 使用する帳票を選択

- 初期設定の入力

- 基本情報の複写

- 相続税申告書の作成

e-Taxを使うための事前準備【ステップ1】

① 対応環境を確認

相続税の申告は、e-Taxソフト(ダウンロード版)にのみ対応しています。現在の対応OSはWindows 10および11となっており、これ以外の環境では動作しない可能性があります。

② 電子証明書の準備

e-Taxを利用するには、本人確認のため電子証明書が必要です。マイナンバーカードなどのICチップ付き証明書を使う場合は、ICカードリーダーも必要になります。証明書は国税庁が指定する機関から取得します。

③ 「電子申告・納税等開始届出書」の提出

e-Taxを利用するには、まず「開始届出書」を税務署へ提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。この届出は、書面でも、e-Taxの公式サイトからオンラインでも行えます。

④ 利用者識別番号の取得

開始届出書の提出後、税務署から「利用者識別番号等の通知書」が交付されます。オンライン申請を行った場合は、登録完了と同時に番号が発行されます。

e-Taxソフトのダウンロード【ステップ2】

事前準備が整ったら、国税庁のホームページから相続税専用のe-Taxソフトをダウンロードします。相続税の申告には、通常の確定申告用ソフトではなく、専用のソフトが必要です。

e-Taxソフトのインストール【ステップ3】

インストール画面が表示されたら、「使用承諾書の全条項に同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。

「追加インストール」の実行【ステップ4】

インストール完了後、「税目の追加インストール」画面が表示されます。「追加インストール」を選択し、「相続税」を指定します。その後、「平成31年4月1日以後終了事業年度分」にチェックを入れて「インストール」をクリックします。

マイナンバーカードまたは利用者識別番号を入力【ステップ5】

次に、「マイナンバーカードの登録」または「利用者識別番号」の入力が求められます。「利用者識別番号」は、あらかじめ税務署に「e-Taxの開始届出書」を提出することで取得した番号です。

相続税申告書データの作成【ステップ6】

e-Taxソフトを開き、「作成」→「申告・申請等」→「新規作成」の順にクリックして申告データの作成を始めます。

申告データの種類を選択【ステップ7】

「申告」→「相続税」→「申告する年度」の順で選択し、「次へ」をクリックしてください。

使用する帳票の選択【ステップ8】

どの帳票が必要かわからない場合は、すべての帳票にチェックを入れておくのが無難です。選択後、「次へ」をクリックしてください。

初期設定の入力【ステップ9】

被相続人および相続人(財産取得者)の情報入力画面が表示されます。氏名・住所・生年月日など、必要事項を入力してください。

このとき、「マイナンバーの読み取り」を選択し、カードリーダーを使ってマイナンバーカードを読み込むと、一部の情報が自動で入力されます。読み込まれた内容に誤りがないかを確認しましょう。

基本情報の複写【ステップ10】

帳票作成画面に進んだら、必要項目を入力していきます。「財産を取得した人」の欄などは空白のままになっているため、「複写」をクリックして、初期設定時に入力した相続人情報を呼び出します。

申告書の作成【ステップ11】

これまでの情報をもとに、相続税申告書の具体的な入力を開始します。必要な項目を一つずつ確認しながら進めてください。

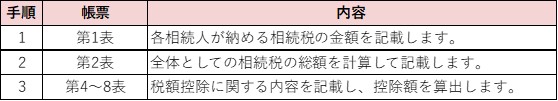

e-Taxで相続税申告書を作成する際の手順

e-Taxで相続税申告書を作成する場合、第1表から順番に入力するのではなく、次の手順で進めていく必要があります。

- 第9表〜第15表の作成

- 相続税額の計算

- 電子署名と送信

- 参照作成機能による他の相続人の作成支援

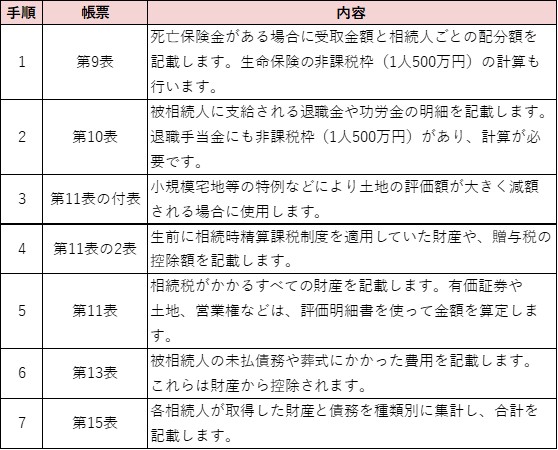

第9表から第15表の作成

相続税申告は、まず相続財産の把握と評価額の計算から始まります。そのため、最初に作成するのは財産に関する帳票である第9表から第15表です。

各帳票の内容と作成手順は以下のとおりです。

相続税額の計算方法

相続税の申告書第1表と第2表を使って、実際の納税額を計算します。もとになるのは、第15表で算出した各相続人の取得財産や債務の金額です。

各帳票の役割と記入内容は以下のとおりです。

電子署名と申告書の送信方法

申告書を完成させたら、提出対象の帳票を「作成完了」に設定し、電子署名を行います。

操作手順は次のとおりです。

「署名可能一覧」から「電子署名」を選択

→対象の帳票を選び、「署名」をクリック

電子証明書の読み取り方法を選択(例:ICカードを利用)

→ICカードリーダーにマイナンバーカードを挿入し、暗証番号を入力

「公的個人認証サービス(マイナンバーカード)」を選択

署名が完了したら、「送信可能一覧」から送信対象を選び、「送信」をクリックします

この一連の操作で、e-Taxによる提出が完了します。

「参照作成機能」を使った相続人間の共有

相続税申告書は、原則として各相続人がそれぞれ作成・提出する必要があります(税理士に依頼する場合を除く)。

e-Taxには「参照作成機能」があり、ある相続人が作成した申告書データを、他の相続人が取り込んで利用することができます。

必要な部分だけ修正すればよいため、相続人ごとの申告書作成が効率化されます。

相続税申告書の「参照作成機能」の使い方

参照作成機能とは、ある相続人が作成した申告書データを、他の相続人の申告にも使えるようにする機能です。以下の手順で操作を進めます。

① 最初に申告書を作成した相続人が「データの切り出し」を行う

相続税申告書の作成画面で、「作成」→「申告・申請等」→対象の申告データを選択し、「切り出し」をクリックします。

→この操作により、参照作成に必要なデータの準備が完了します。

② ほかの相続人が「参照作成」を行う

続いて、「作成」→「申告・申請等」→「相続税申告書の参照作成」を選び、先ほど切り出したデータを取り込みます。

取り込んだ内容を各相続人の情報にあわせて修正し、電子署名・送信の手続きを行います。

この機能を活用すれば、各相続人が一から申告書を作成する手間を省くことができ、効率的に申告を進められます。

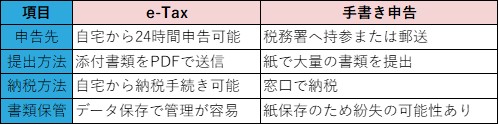

手書き申告とe-Taxの違いとは?

相続税申告をe-Taxで行う場合と、従来の手書きによる申告では、提出方法や利便性に違いがあります。以下の表にまとめました。

近年はデジタル化が進んでおり、PC操作に慣れている世代にはe-Taxのほうが使いやすく感じられることが多いでしょう。

e-Taxで相続税を申告する際の注意点

e-Taxは便利ですが、利用にはいくつかのデメリットもあります。

計算機能がない

e-Taxソフトには自動計算や転記機能がなく、財産評価や税額の算出は手作業となります。税理士用の専用ソフトなどで事前に計算してから、e-Taxに入力する必要があります。

修正申告は令和元年以降の申告から対応

相続税の修正申告は、2019年1月1日以降に発生した相続に限り電子申告が可能です。それ以前の申告分については、税務署への書面提出が必要です。

相続人が多いと準備が複雑

複数の相続人がいる場合、それぞれに利用者識別番号や事前登録が必要になるため、準備や説明に時間がかかります。

添付ファイルの容量に制限がある

e-Taxでは送信できるデータ量に上限があります。制限を超えると電子での提出ができず、紙での提出が必要になります。

おわりに

e-Taxソフトには自動で評価や転記を行う機能がなく、入力や計算は手作業で行う必要があります。初めて相続税申告書を作成する方は、そうぞくんで申告書の作成を試してみてから、e-Taxソフトを使う方法を検討するとよいでしょう。

そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。

相続税対策や遺言書の作成など、もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。

是非、ご利用ください。